-

健康・フィットネス

こんにちは。

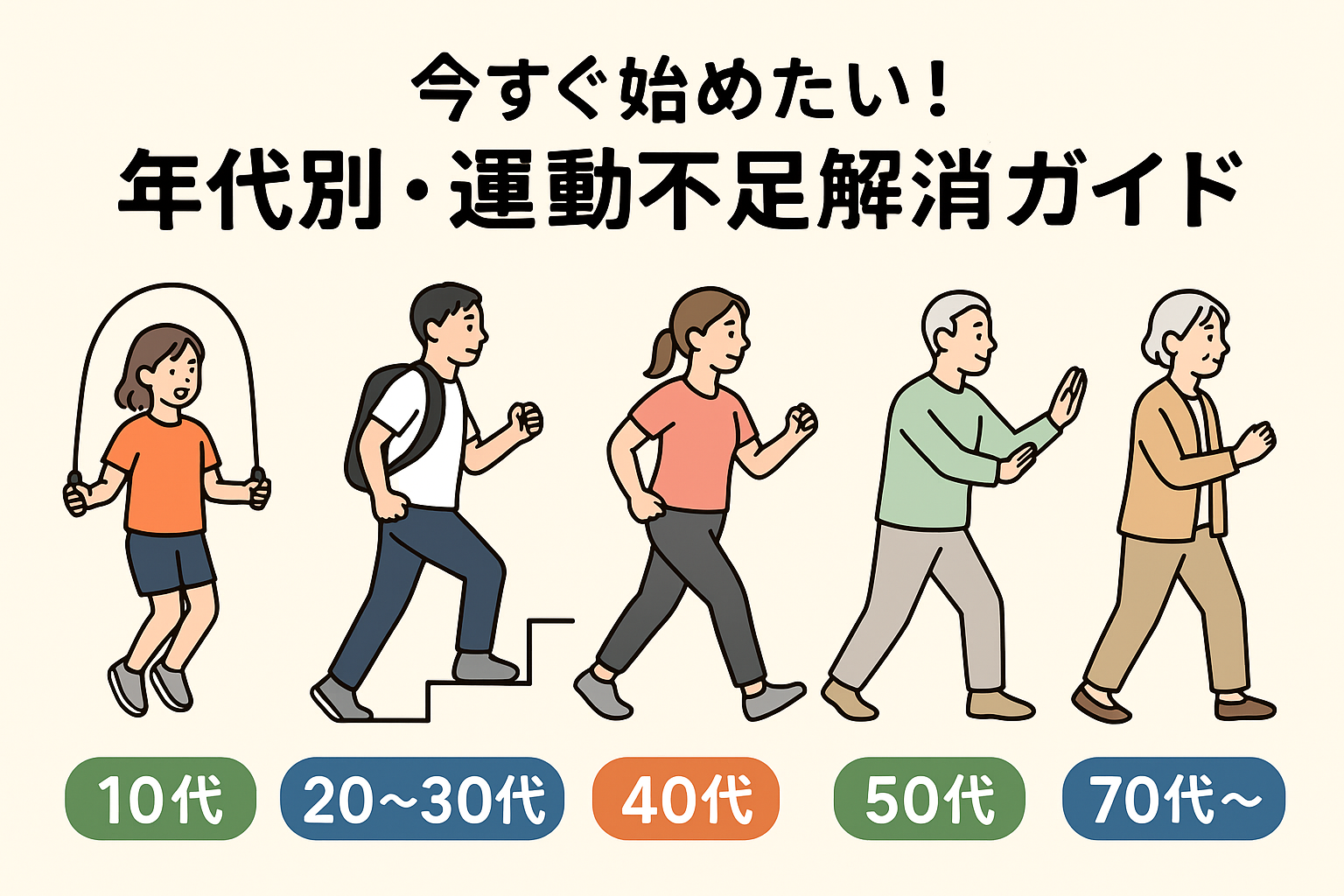

今回「ぱわーすぽっとたつや」が自信を持ってお届けする記事は「【驚くほど変わる!】1日たった15分から始める年代別・運動不足解消ガイドの全知識」です。ではどうぞ!

【驚くほど変わる!】1日たった15分から始める年代別・運動不足解消ガイドの全知識/

現代社会において、運動不足は年齢やライフスタイルに関係なく、多くの人が抱える大きな健康課題となっています。忙しさによる時間の制約、コロナ禍でのリモートワークの普及、デジタル依存による活動量の減少などが重なり、体を動かす機会が著しく減っている人が増えています。運動不足は体調不良、肥満、生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、精神面にも悪影響を及ぼすため、放置しておくと深刻な問題になりかねません。

とはいえ「運動する時間がない」「やり方が分からない」「年齢的にキツイ」といった理由でアクションを起こせない人も多いのではないでしょうか。そんな方のために、本記事では年代別に最適な運動不足の解消法を徹底解説。10代〜60代以降まで、それぞれの特性や注意点に合わせた運動習慣の作り方を丁寧にご紹介していきます。「いつ」「どのように」「なぜその運動がよいのか」までわかりやすくお伝えしますので、ぜひ自分や家族の健康維持のためにご活用ください。

目次

運動不足がもたらす身体と心への悪影響

運動不足は文字通り、身体活動の量が不足している状態です。「運動」と聞くと筋トレやランニングをイメージしがちですが、日常的な歩行や階段の上り下りなどの基本的な活動も重要です。これらを怠ると、身体的だけでなく精神的にも様々な弊害が生じます。

肥満・代謝の低下

運動不足により消費カロリーが減少すると、摂取したエネルギーが消費されずに脂肪として蓄積され、肥満の原因になります。さらに、筋肉量の低下が進むことで基礎代謝が落ち、脂肪が燃焼しづらい体質になります。

筋力・体力の低下

年齢とともに筋力は自然に衰えていきますが、運動不足によりそのスピードが加速します。特に脚の筋力が弱くなると、転倒や骨折のリスクが高くなり、日常生活に支障をきたす恐れもあります。

心臓病・糖尿病・高血圧のリスク増

慢性的な運動不足は心血管疾患や2型糖尿病、高血圧といった生活習慣病の発症リスクを高めます。適度な有酸素運動を日常的に取り入れることで、それらを予防または改善することができます。

メンタルヘルスの悪化

運動はエンドルフィンやセロトニンといった幸福ホルモンの分泌を促すため、ストレスや不安を軽減し、気分を安定させる効果があります。運動不足が続くとこれらの働きが弱まり、うつ病や不眠症などの精神疾患につながることもあります。

年代別・運動不足に取り組む基本姿勢とは?

運動と一言で言っても、年代によって必要な運動量や目的は異なります。各世代が自分の身体状態や目標にあった運動を選ぶことが、継続の鍵になります。

健康維持vs体力UPの違い

若い世代は運動によって体力や筋力を強化し、基礎体力の向上を目指すのに対し、中高年世代は健康維持や病気予防、QOL(生活の質)向上が主要な目的になります。同じ運動でも重視するポイントがそれぞれ異なります。

無理のない導入が重要

最初から長時間の運動を強いてしまうと、怪我やモチベーションの低下につながる恐れがあります。「1日15分」「週3回」のように、無理なく始められる運動メニューの設計が大切になります。

10代:基礎体力づくりの黄金期!

10代は成長期でもあり、運動機能や基礎体力の土台が形成される重要な時期です。将来の健康状態を左右するとも言われ、積極的な運動が奨励されます。

小中学生は遊びながら運動を

縄跳び、鬼ごっこ、サッカー、バスケットボールなど、子供が楽しみながらできる運動を取り入れることが親の役割です。遊びの中で自然と有酸素運動や筋トレができるのが理想です。

高校生には部活動やジム活用

もし部活をしていない高校生には、自宅でできる筋トレやYouTubeのトレーニング動画を活用した運動も有効です。週3回以上の運動習慣が推奨されます。

20代:社会人デビューで一気に運動不足に!

20代になると、運動習慣が急激に低下する人が増加します。特にデスクワーク中心の生活に移行することで、1日の歩行数自体が大きく減ってしまいます。

就職後は通勤や昼休みを活用

電車通勤で一駅分歩く、階段を利用する、昼休みに散歩を取り入れるなど、日常のスキマ時間での活動がポイントです。

週末は全身運動でリフレッシュ

簡単なジョギング、ダンススクール、サイクリングなど、自分が楽しいと思える運動を週末に取り入れることで、無理のない習慣化が可能になります。

30代:健康トラブルの兆候が見え始める年齢

30代は体力が下り坂に入り始める一方で、仕事や家事、育児などで忙しく、運動の時間を確保しづらくなる時期です。しかし、この年代で運動習慣を構築できるかが後の人生に大きな影響を及ぼします。

スキマ時間の活用術

朝起きてストレッチ、キッチンでのスクワット、子供と遊ぶついでに体を動かすなど、短時間でもこまめに体を動かすことが大切です。積み重ねが筋力維持につながります。

腰痛・肩こり対策にも効くストレッチ

デスクワークによる腰痛や肩こりは30代から増加します。チューブトレーニングやヨガなど、柔軟性をケアする運動も取り入れましょう。

40代:体重増加と代謝低下が顕著になる時期

40代にもなると、若い頃と同じ生活をしていても太りやすくなり、見た目の変化が深刻になります。また、代謝低下による疲労感の強まりも特徴的です。

ウォーキングと筋トレの二本柱

40代には、体への負担が少なく続けやすい「毎日のウォーキング」と、筋肉量を保つための「簡単な自重筋トレ(スクワット・腕立て伏せ・プランク)」が推奨されます。

糖尿病・高血圧リスクに備える

日常的に体を動かすことで血管年齢を若く保ち、メタボリックシンドロームの予防や内蔵脂肪の燃焼につなげましょう。

50代:身体の違和感や持病の兆しに注意

この年代になると、加齢による関節痛や骨密度の低下、心疾患のリスクが現れてきます。健康寿命を延ばすために「動ける体づくり」が必要です。

関節にやさしい運動を選ぶ

水中ウォーキングやヨガ、ピラティスなど、関節への負担が少ないメニューを選ぶようにしましょう。

運動前後のケアを怠らない

ストレッチやアイシング、サプリメントによる栄養補助を併せることで、運動による故障や炎症を防ぐことができます。

60代以降:運動が日常動作の質を左右する

筋力低下やバランス感覚の悪化が著しくなる年代です。単に健康を目指すのではなく、転倒予防や「自分で動ける体」を維持することが主な目標になります。

椅子を使った体操やラジオ体操がおすすめ

自宅で安心してできる体操を習慣にするだけでも、筋力と柔軟性の維持に大きな効果があります。無理な負荷よりも継続を大切にしてください。

外出やコミュニティ運動で社会性アップ

地域のウォーキングクラブやシニア向けスポーツ教室など、コミュニティとつながりながら運動できる環境が心身両面に好影響を与えます。

まとめ

年代に応じた運動習慣を構築することは、健康寿命の延伸、生活の質の向上、そして日常生活の自立性を支えるためにきわめて重要です。運動といっても激しいスポーツをする必要はありません。日常の中で動く機会を意識し、楽しみながら継続することが最大のポイントです。

以下に、各世代ごとの運動不足解消ガイドをまとめます。【年代別・運動不足解消ガイド】

■10代

・遊びや部活動で体を動かす日常を作る

・脚力や基礎体力をしっかりと養う

・仕事での座りっぱなしに注意

・通勤中やランチ後の散歩を推奨

■30代

・短時間の運動を分散型で取り入れる

・肩こり・腰痛対策にストレッチ重視

■40代

・ウォーキング+筋トレの二刀流

・中年太りを予防する習慣づくり

■50代

・関節にやさしい運動に切り替える

・運動前後のセルフケアを大事に

■60代以降

・安全な体操や簡単な運動を日課に

・孤立を防ぐための外出習慣も大切

Others 同じカテゴリの記事 |

ダイエットとボディケアの完全攻略ガイド|理想の体型と健康美を実現するための全知識と実... |

【毎日の運動が楽しくなる!スマホでできるフィットネスアプリ完全ガイドと効果的な活用法... |

プロテイン初心者でも今日から実践できる!あなたに最適なプロテインの選び方と正しい飲み... |

【2024年最新】効果絶大!スマホでできるフィットネスアプリ徹底ガイド〜初心者から上... |

健康的な一日は朝から始まる!専門家が教える最強の朝ルーティン大全 |

自宅で理想の身体をつくる!運動初心者でも続けられる簡単トレーニング完全ガイド |